Sucedió una madrugada de noviembre del año 1910. Era pleno

invierno, y debió hacer un frío comparable al de los últimos círculos del

Infierno dantesco, cuando un tren se detuvo en la entonces estación de Astapovo,

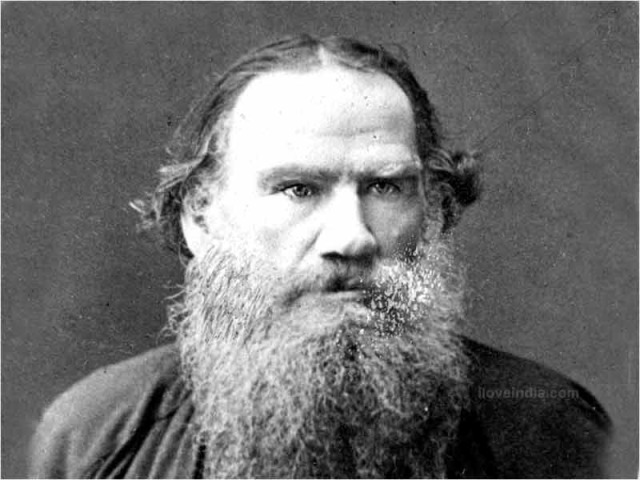

Rusia. Dos hombres, un médico y el jefe de estación, ingresaron en él y

llevaron afuera el cuerpo moribundo de un viejo de 82 años, alto y barbudo, que

moriría al cabo de unos días. Veinte años después, y en honor a aquel mismo hombre,

que se había ganado el respeto y el afecto de todas las clases sociales del

país, la localidad entera cambiaría de nombre, adoptando en su lugar el suyo:

Lev Tolstoy.

Un nombre

que, por cierto, trae consigo el eco de muchísimas cosas: el viento que

atraviesa el interminable paisaje de las estepas eslavas, sí, pero también el

ruido del trabajo de los mujiks que

siegan las cosechas, el fragor de los cañones y los sables en mitad del campo

de batalla, el tintineo de las copas llenas de champagne en los majestuosos

salones de la aristocracia, la voz de los fantasmas que acechan desde lo más

profundo del hombre entregado a la lucha diaria del vivir. Todo ello está en

Tolstoy, ese coloso de las letras universales que no dejó que nada quedara

excluido de sus obras, y que supo captar con un talento narrativo y una mirada

integradora sin precedentes el todo de la vida social, moral y psicológica de

la Rusia en la que le tocó vivir.

El autor y la

tradición

Resulta difícil imaginar a alguien que pudiera no quedar

deslumbrado por la literatura rusa. Desde Pushkin y Gógol, por lo menos, ésta

quedó consolidada como una tradición en la que la técnica descriptiva y el

desarrollo psicológico de los personajes son la clave para dar solidez y

verosimilitud a la obra. Esto es algo que podemos ver en autores que van desde

Lérmontov hasta Chejov, pero que encontraría su máxima expresión en las novelas

de Tolstoy.

Sobre el

realismo de Tolstoy se ha dicho tanto que tal vez no valga la pena agregar

mucho. La descripción de sus escenarios, ya sea que se trate de grandes

salones, ciudades, suburbios o campos de cultivo o de batalla, es de una

pulcritud y una economía admirables. Poco se ha dicho, en cambio, de su talento

para tejer los abismos psicológicos de sus personajes, una rama en la que se

suele pensar, ante todo, en Dostoievski (al que Tolstoy admiraba muchísimo,

como se lo hizo saber por carta a través de un amigo, pese a que los dos

escritores nunca llegarían a conocerse).

Pero Tolstoy no tiene nada que

envidiar al autor de Crímen y castigo.

De hecho, él consiguió, a través del estilo claro y cuidadoso que le era

propio, sondear a fondo las angustias y esperanzas de sus personajes, haciendo

de lo moral y lo psicológico dos cosas inseparables. Es más: tal vez él haya

sido el primero en utilizar la técnica narrativa del monólogo interno,

normalmente asociada a Joyce, como puede verse en muchos pasajes de Guerra y paz, así como en ese

inolvidable momento de Ana Karenina

en el que la protagonista desea, inconscientemente, que su esposo se moleste

con ella y la castigue por sus infidelidades.

Pilar de las letras

No deja de ser curioso que el último capítulo de la vida de

Tolstoy empiece en una estación de trenes. Treinta y tres años antes, una

desesperada Ana Karenina encontraría la muerte saltando a las vías del ferrocarril.

Para

nosotros, Tolstoy es mucho más que la promesa de grandes historias y personajes

inolvidables. Es, también, un pilar de nuestra cultura, un monumento sin el

cual la literatura de nuestros tiempos sería inimaginable (o, por lo menos,

enormemente pobre). Al que quiera escribir, le recomiendo leer a Tolstoy:

aprenderá algunas de las lecciones literarias más importantes de su vida.

(Este artículo apareció publicado en el Dominical -suplemento cultural del diario El Comercio- el doce de agosto del 2012).